ASTER 所蔵品展

「線の現在」

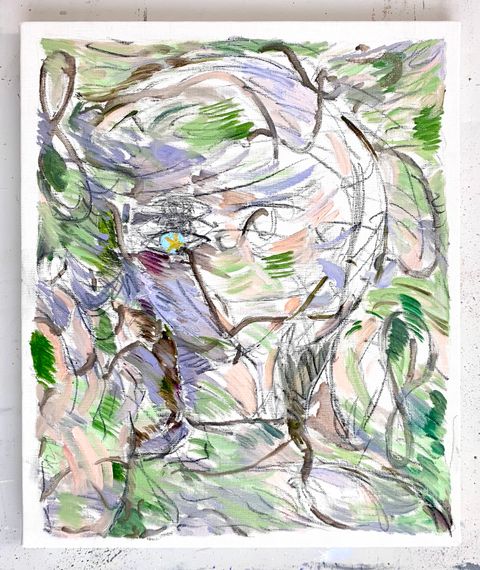

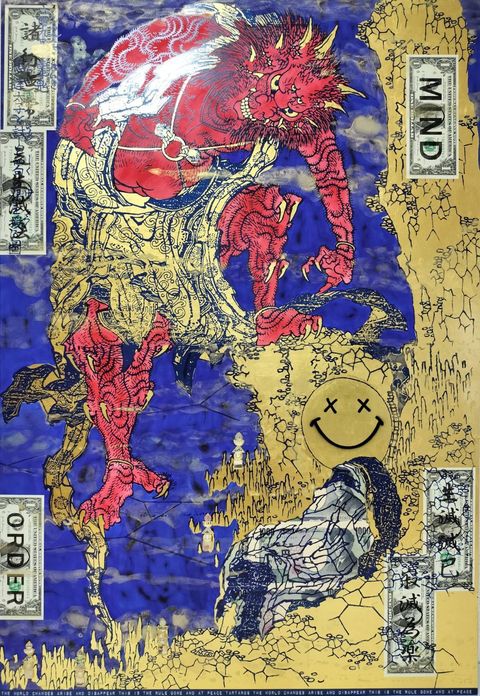

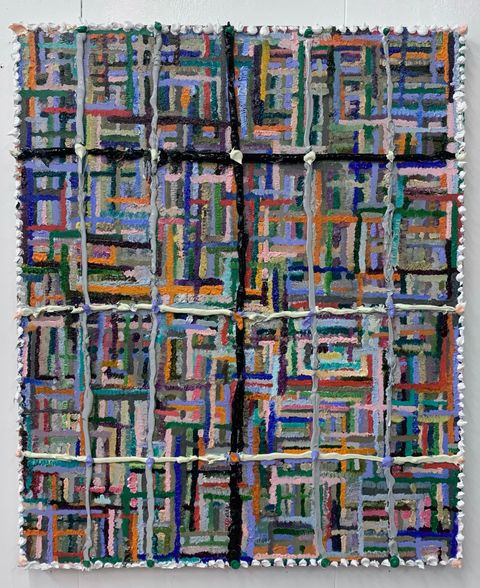

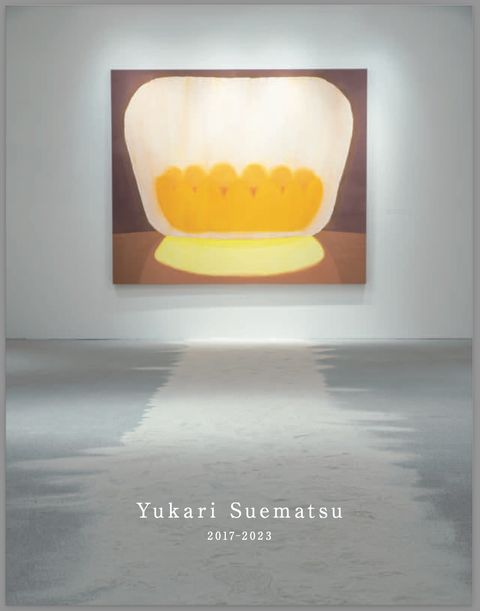

主な作家

松山しげき / フカミエリ / 末松由華利 / 新井 碧 / つえたにみさ / 牛木 匡憲 / 布田 葉太郎 / 白石 効栽 / Stanley Donwood (スタンリー ドンウッド) / 他20名

ステイトメント

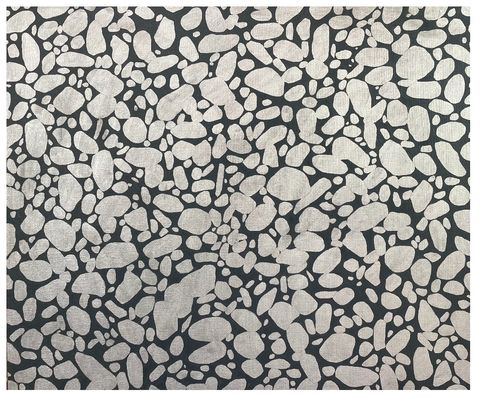

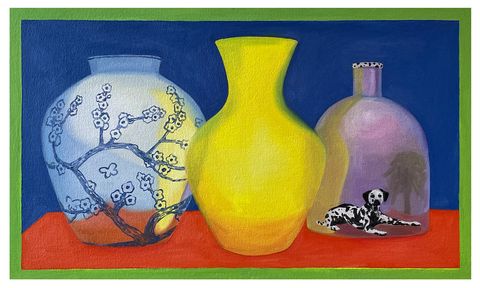

『ラインズ』(2007)や『ライフ・オブ・ラインズ』(2015)といった著作のなかで、イギリスに生まれた人類学者のティム・インゴルドは「線の文化史(歴史)」を生き生きと叙述している。興味深い点はインゴルドが「線」という言葉を使うとき、それが必ずしも「描かれた」ものだけを指しているわけではないということだ。例えば「歩くこと、物語ること、歌うこと、書くこと」に加え、さらには「生きること」に至るまで、ありとあらゆる行為が線を生む——彼は大胆にも、そのように主張する。そこで本展では、「線の現在」をショーケースしていく。

ただし、ここでは「現在」という言葉の意味を拡張的な仕方で用いていることに注意が必要だ。本展の目的は、けっして線の「歴史」における「最先端」としての現在を析出することではないのだ。さらに言えば、最先端が自動的に「最も素晴らしい」ものを表す指標となるわけでもない。そもそも、この展示では過去から現在を経て未来へと向かう1本の直線的な歴史観(単線史観)を前提としていない。この点に関して、インゴルドの別の著作を引こう——「(…)実際のところは、生の技術も生産的な環境もどちらも相続されるわけではないのだ。むしろそれらは、持続する。(…)持続とは、複数の世代が重なりあう中で続いていく生の過程である」(ティム・インゴルド『世代とは何か』奥野克巳・鹿野マティアス訳、亜紀書房、2024年、34ページ)。

また、本展には絵画やドローイングといった平面作品だけではなく、彫刻、インスタレーション、映像などの媒体を用いた作品も含まれる。その意味でも、この展示では「線を描く」という行為が多角的に捉えられている。多彩なメディアを通して生成された線の数々は、作品のなかを縦横無尽に動いていることがわかる。そして、それらの線は展示室の空間的な制約を超えて、鑑賞者の生活圏にまで接続されているような感覚すら覚える。

文化研究者 山本 浩貴

会場